Be-Hive teste une nouvelle gouvernance des soins de proximité

Fin juin, Be-Hive et Horizys1 ont organisé un atelier à Namur suite à une série de rencontres avec des acteurs social-santé de Namur, Trooz, Marche, Gilly, Anderlecht, Evere. L’objectif ? Préparer la mise en place de living labs dans l’optique de développer des territoires locaux (ou bassins de vie) en tant que structures d’action de la première ligne de soins.

Laurent Zanella

D’abord, un living lab, kézako ? Il s’agit d’un dispositif d’expérimentation collective, impliquant les acteurs locaux dans la co-construction de solutions concrètes. L’ambition est de produire une connaissance « utile », à la fois actionnable localement et mobilisable par les niveaux de décision régionaux et fédéraux.

Concrètement, un living lab est centré sur un territoire de proximité, le bassin de vie. Il rassemble professionnels de la santé et du social, usagers, chercheurs, élus et facilitateurs pour identifier ensemble un problème prioritaire, mutualiser les ressources disponibles, et tester des réponses adaptées à la réalité locale. Le but : faire émerger des dynamiques concrètes face à des problèmes concrets.

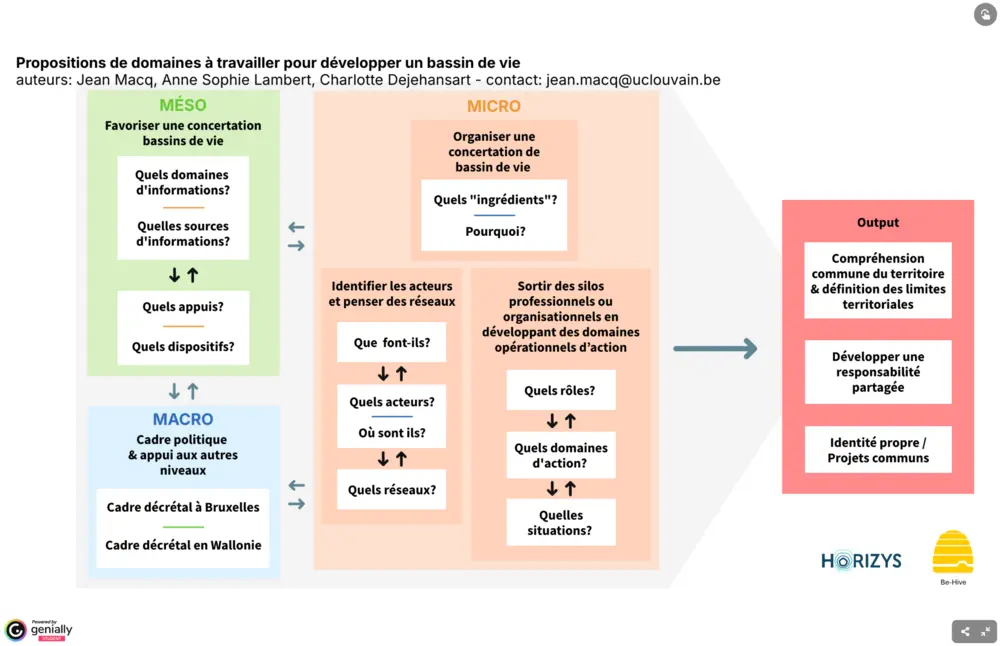

Ce type d’approche s’inscrit dans la lignée de plusieurs expériences européennes de gouvernance territoriale en santé, où les défis du terrain (pénurie de soignants, fragmentation des parcours, difficultés d’accès) nécessitent une meilleure coordination entre niveaux micro (les acteurs), méso (les structures d’appui) et macro (les politiques publiques). Comme le souligne le document de synthèse de l’atelier du 23 juin, il s’agit de créer un système « imbriqué » où chaque niveau peut jouer pleinement son rôle à condition d’être alimenté par les réalités du terrain.

Des enjeux très concrets pour les médecins

Si la démarche peut sembler abstraite au premier abord, ses initiateurs insistent : les living labs visent à répondre à des problèmes très concrets, vécus par les professionnels de terrain.

Plusieurs situations prioritaires ont été identifiées lors de l’atelier du 23 juin. En premier lieu, la pénurie de médecins généralistes acceptant de nouveaux patients, qui engendre un recours accru aux urgences, une perte de continuité des soins, et une moindre littératie en santé des patients. Autre difficulté pointée : les transitions mal accompagnées entre l’hôpital et le domicile, qui exposent les patients fragiles à des ruptures de parcours et à des rechutes évitables. Enfin, les professionnels soulignent leur impuissance croissante face à des situations complexes (isolement, précarité, troubles psychiques), vécues comme insolubles et génératrices d’épuisement.

Dans ce contexte, les living labs pourraient offrir un espace de dialogue structuré, permettant aux professionnels du bassin de vie de coconstruire des solutions: médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues de première ligne, assistants sociaux, coordinateurs, etc. L’objectif n’est pas d’ajouter des réunions ou des charges, mais de créer un cadre où les expériences de terrain peuvent remonter, s’articuler et nourrir des décisions collectives.

Pour les professionnels de soins de santé, c’est aussi une opportunité de faire entendre leurs besoins systémiques : dispositifs de soutien, meilleure reconnaissance des réalités de pratique, outils adaptés aux contraintes locales. En d’autres termes, il s’agit de passer d’une logique d’adaptation à une logique d’action partagée.

Bassins de vie, un nouveau maillage territorial

Le concept de bassin de vie est au cœur de la démarche Be-Hive. Ce niveau territorial, encore en construction, est envisagé comme l’échelon le plus local et le plus pertinent pour structurer les soins de première ligne et les services de proximité. Il s’agit d’un territoire « à taille humaine », généralement composé de 10 000 à 50 000 habitants, au sein duquel les citoyens partagent une même réalité quotidienne : école, crèche, commerces, médecin, transports, logement, espaces verts.

Ce maillage ne correspond pas nécessairement aux frontières administratives classiques. Il peut émerger d’une logique théorique (analyse démographique, flux de soins, accessibilité) ou d’une logique endogène, construite avec les acteurs eux-mêmes. Comme le rappelle le document, un bassin de vie doit être suffisamment grand pour rassembler les acteurs clés, mais aussi suffisamment petit pour créer des relations de confiance et de coopération durables.

En pratique, plusieurs territoires pilotes ont déjà entamé ce travail de délimitation : Namur (notamment via le projet « La Corbeille »), Trooz, Marche, Gilly ou encore Evere. À Bruxelles, la notion de « quartiers social-santé » structure déjà certaines initiatives locales. Dans les semaines à venir, Be-Hive et Horizys prévoient de finaliser des cartes d’orientation territoriale, qui serviront de base à la structuration progressive des bassins.

L’un des enjeux majeurs est de rendre ces territoires fonctionnels : non comme de nouvelles entités administratives, mais comme des espaces de coopération interprofessionnelle. L’approche défendue par Be-Hive insiste sur la complémentarité entre le niveau micro (les acteurs locaux), le niveau méso (OLS, bassins de soins) et le niveau macro (régional/fédéral). Les bassins de vie, en ce sens, sont appelés à devenir les cellules de base de la gouvernance territoriale en santé.

De l’innovation sociale à la régulation politique

Ce qui distingue les living labs de Be-Hive d’autres initiatives locales, c’est leur dimension transversale. Ils ne se limitent pas à expérimenter des solutions dans un territoire : ils ambitionnent aussi d’outiller la décision publique et de faire remonter les enseignements du terrain aux niveaux régional et fédéral.

L’approche se veut transdisciplinaire, intégrant savoirs scientifiques, expériences professionnelles, expertise des usagers et observations de terrain. Pour Be-Hive et Horizys, il ne s’agit pas de créer des modèles figés, mais de développer des mécanismes souples de régulation, capables de s’adapter aux réalités mouvantes des soins de première ligne.

Dans ce cadre, les fonctions de soutien portées par le niveau méso (OLS) sont essentielles. Elles doivent permettre aux groupes de travail locaux de structurer leur action : guidelines partagés, dispositifs d’aide à la décision, protocoles adaptés, communautés de pratique… L’enjeu est de réduire la fragmentation actuelle tout en respectant l’autonomie des acteurs.

Une mise en route progressive dès septembre

Les living labs ne s’improviseront pas. Dès la rentrée, Be-Hive prévoit de formaliser les engagements territoriaux. Un mail de rappel sera envoyé fin août pour confirmer l’intérêt des acteurs de terrain et du niveau méso. Ensuite, des groupes opérationnels seront constitués à l’échelle de chaque bassin de vie volontaire.

Ces groupes auront pour mission de structurer une première séquence de travail dès octobre. Celle-ci devra clarifier plusieurs éléments :

- un problème prioritaire à traiter (pénurie, non-recours, errance, surcharge…) ;

- un groupe de travail local composé d’acteurs représentatifs (soins primaires, social, usagers, communes) ;

- un dispositif d’appui méso garantissant l’animation et le lien avec les autres niveaux ;

- un cadre de suivi-évaluation, ajusté à la réalité du territoire.

L’approche se veut souple et évolutive. Chaque bassin pourra définir ses priorités et sa méthode. Mais plusieurs ingrédients-clés sont déjà identifiés : désignation d’un facilitateur local, clarification des rôles, et disponibilité minimale des professionnels impliqués. Le temps est un facteur critique : « Il dépend très fortement de l’importance perçue de la concertation », rappelle le document. C’est pourquoi les premiers échanges viseront à poser un diagnostic partagé des besoins, des ressources déjà mobilisées, et des initiatives existantes.

En parallèle, le niveau méso devra mettre en place les fonctions de soutien nécessaires : partage d’informations, logigrammes, dispositifs de coordination, guichets uniques, ou encore communautés de pratique. L’objectif est double : éviter de réinventer l’existant et offrir un appui opérationnel immédiat aux acteurs locaux.

- Projet qui a pour ambition de réorganiser tout le système de santé en Wallonie en connectant les différents intervenants et en proposant une meilleure circulation des informations.