Sciensano

Hausse des diagnostics VIH chez les hommes belges en 2024

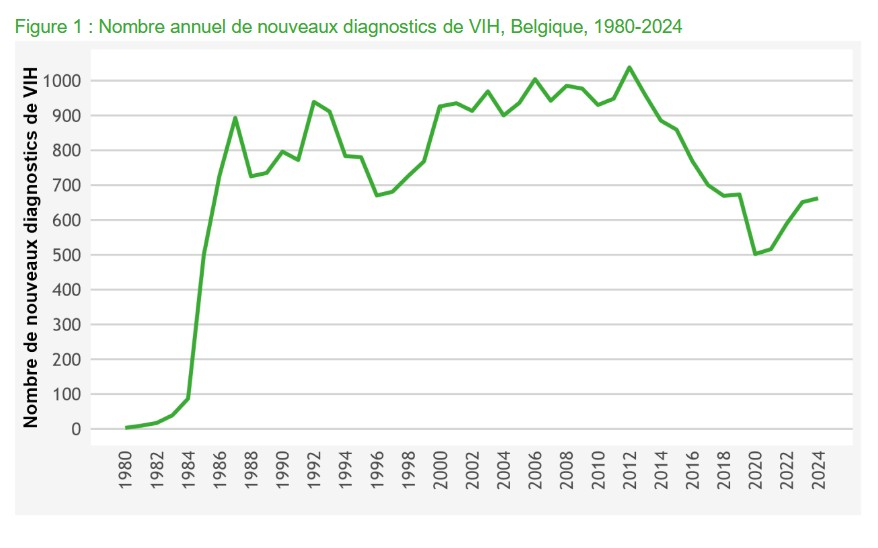

L'an dernier, 662 nouveaux diagnostics d’infection par le VIH ont été posés en Belgique, soit une moyenne de 1,8 nouveau cas par jour (similaire à 2023: +2%). Le nombre de nouveaux cas, qui diminuait régulièrement avant la pandémie de covid (taux le plus bas enregistré en 2020 avec 502 diagnostics), remonte ces dernières années, rappelle Sciensano à l'occasion de la sortie de son rapport annuel, à l'approche de la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre.

L'an dernier, 662 nouveaux diagnostics d’infection par le VIH ont été posés en Belgique, soit une moyenne de 1,8 nouveau cas par jour (similaire à 2023: +2%). Le nombre de nouveaux cas, qui diminuait régulièrement avant la pandémie de covid (taux le plus bas enregistré en 2020 avec 502 diagnostics), remonte ces dernières années, rappelle Sciensano à l'occasion de la sortie de son rapport annuel, à l'approche de la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre.

Principal élément neuf de ce rapport 2025 (chiffres de l'année 2024): une hausse des diagnostics chez les hommes, tant parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (289 HSH, +15%) que parmi les hétérosexuels.

Trois fois plus à Bruxelles

Les personnes nouvellement diagnostiquées l'an dernier résidaient pour 41% d'entre elles en Flandre, 30% à Bruxelles et 27% en Wallonie.

Les taux de diagnostics les plus élevés sont à Bruxelles (16/100.000 habitants), Arlon (8/100.000), Tournai-Mouscron, Ostende et Mons (7/100.000).

"La Région de Bruxelles-Capitale est toujours touchée disproportionnellement par l’épidémie de VIH, à l'instar des autres IST", rappelle Sciensano: le nombre de diagnostics par habitant y est près de trois fois plus élevé que la moyenne nationale (les HSH de nationalités autres que belge constituent 64% des diagnostics dans la capitale).

Près d'un tiers des nouveaux cas concerne des 20-29 ans

Les hommes représentaient 71% des nouveaux diagnostics (+4% par rapport à 2023).

Trois quarts des diagnostics ont été posés chez des personnes âgées de 20 à 49 ans (30% chez de jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans) et 22% chez des 50+ ans. 3% des nouveaux cas concernaient des jeunes de 15 à 19 ans. La moyenne d'âge au moment du diagnostic était de 41 ans en 2024.

Davantage de Belges infectés

Au niveau des nationalités, une augmentation (+14%) du nombre de diagnostics est observée chez les Belges.

Parmi les nouveaux cas enregistrés l'an dernier, 270 personnes (41%) étaient belges, 172 (26%) originaires d’Afrique sub-saharienne, 106 (16%) d’autres pays européens, 68 (10%) d’Amérique latine, 31 (5%) d’Asie et 14 personnes d’autres nationalités. A noter que la moitié des personnes d’Afrique subsaharienne nouvellement diagnostiquées l'an dernier ont été infectées en Belgique.

Un profil toujours plus diversifié

Parmi les 662 nouvelles infections, la moitié sont consécutives à des rapports hétérosexuels (+3% par rapport à 2023, -5% chez les femmes), 44% à des rapports entre hommes, 3% à l'usage de drogues par injection, 2% à des rapports transgenres et 1 % par transmission périnatale.

Le profil des personnes diagnostiquées aujourd'hui est de plus en plus diversifié. Ainsi, la proportion de Belges parmi les HSH est désormais de 56% (contre 65% dix ans auparavant): le nombre de diagnostics chez des HSH belges a augmenté de 15% l'an dernier par rapport à 2023.

Le nombre de personnes (hétérosexuelles) d’Afrique subsaharienne n'est plus que de 44% (51% dix ans auparavant).

Le sous-type A en augmentation

La grande majorité des personnes diagnostiquées avec le VIH l'an dernier avaient une infection de type 1 (trois cas de type 2). Au niveau du sous-type de virus impliqué, B était responsable de 38% des infections, le sous-type A de 17% (en augmentation) et le sous-type CRF02_AG représentait 14% (en diminution).

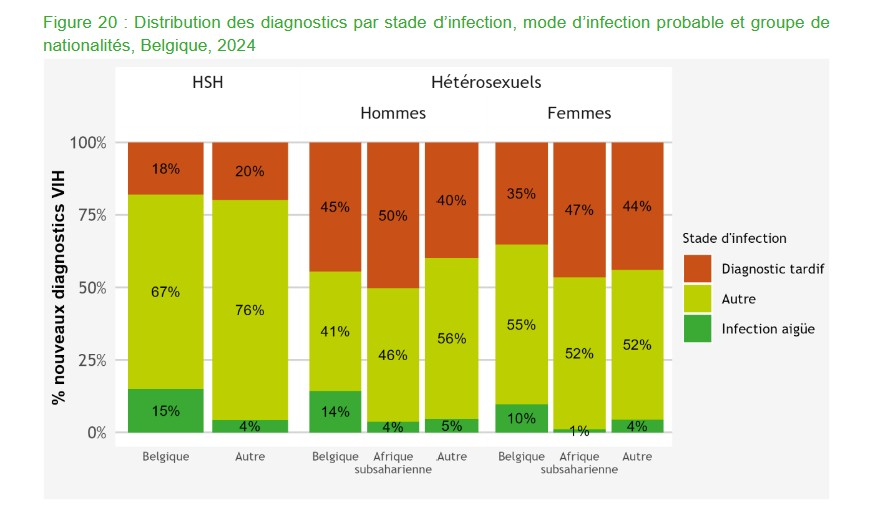

Le taux moyen de CD4 - marqueur biologique du stade de l’infection - au moment du diagnostic était de 453 CD4/mm³ en 2024 (légèrement plus qu'avant). 33% des nouveaux cas étaient des diagnostics dits "tardifs" (= CD4 inférieurs à 350 CD4/mm³, présence d’un sida clinique), un taux stable depuis plusieurs années. "C’est parmi les personnes hétérosexuelles d’Afrique subsaharienne que le plus grand nombre de diagnostics tardifs sont posés", constate Sciensano.

Depuis 2016 sont également prises en compte les infections dites "au stade aigu" (antigène p-24 ou ARN viral plasmatique + résultat immunologique négatif/indéterminé); elles ont augmenté de 9% par rapport à 2023, une tendance observée depuis 2020.

Résistance stable

La résistance de base aux médicaments reste stable. Des tests ont été effectués chez 501 des 662 personnes nouvellement diagnostiquées: 22% avaient au moins une mutation associée à une résistance, 4% une résistance aux inhibiteurs nucléosidiques analogues de la transcriptase inverse (NRTI), 15% une résistance aux inhibiteurs non nucléosidiques analogues de la transcriptase inverse (NNRTI), 3% une résistance aux inhibiteurs de protéase (PI) et 2% une résistance aux inhibiteurs d’intégrase (INSTI).

On observe une légère augmentation - limitée - des mutations E138K, Y181C et K101E, qui entraînent notamment une résistance à la rilpivirine, de plus en plus utilisée comme traitement injectable à action prolongée.

Le nombre de personnes en suivi médical VIH augmente (19.325 personnes l'an dernier), de même que l'âge moyen: les 50 ans et plus représentent désormais plus de la moitié des suivis. Le rapport 2025 rapporte aussi que 10.100 personnes (à 98% des hommes) ont utilisé une PrEP l'an dernier (+1.373 personnes), et 2.454 personnes ont reçu une prophylaxie post-exposition (PEP).

Recommandations 2025 pour renforcer les actions de prévention combinée du VIH:

- Intensifier la promotion du préservatif auprès de tous les publics (et ainsi lutter également contre les autres IST);

- Informer davantage sur la PrEP, notamment auprès de nouveaux publics;

- Dépister précocement pour traiter plus vite (et réduire la transmission).

- Continuer de lutter contre la désinformation.

Retrouvez ici la campagne 2025 de la Plateforme prévention sida dans le cadre de la Journée mondiale du 1er décembre prochain.